今回は、東京都庭園美術館で開催されている『戦後西ドイツのグラフィックデザイン モダニズム再発見』展について執筆していきます。

ぴりおど自身が実際に体験したレポートですので、公務員のデザイン職を目指す方に向けてどんな学びがあるかをお伝えしていきます。

公務員のデザイン職を目指す方の多くが、「伝える力をどう磨けばいいのか」と悩むことがあると思います。

そうした時にこそおすすめしたいのが、美術館での鑑賞体験です。

冒頭でも触れましたが、今回レポートするのは東京都庭園美術館で開催中の『戦後西ドイツのグラフィックデザイン モダニズム再発見』展。

実はこの展示が、行政デザイン職を目指すうえで“学びの宝庫”であり、「伝えるとは何か?」というテーマについて、改めて見直したいと思いました。

今回の展覧会では、バウハウスやウルム造形大学の思想を受け継ぎながら戦後のドイツで展開されたグラフィックデザインの数々が紹介されています。

モダニズムの再評価という視点から、情報と美の関係を改めて見つめ直す機会となりました。

『戦後西ドイツのグラフィックデザイン モダニズム再発見』展の基本情報

本展は、戦後の西ドイツで展開されたグラフィックデザインに焦点を当てた展覧会です。

バウハウスは1919年にドイツで創設された芸術と建築の総合学校で、「機能美」を重視したモダンデザインの原点とされています。

その理念は、形は機能に従うという合理性に基づき、20世紀以降のデザイン界に絶大な影響を与えました。

その後継とも言えるウルム造形大学は、戦後の西ドイツにおいて1953年に設立され、より科学的・体系的なデザイン教育を打ち出したことで知られています。

ここでは、タイポグラフィ、構成、ユーザー視点などの要素が体系的に教えられ、グラフィックデザインに新たな潮流をもたらしました。

これらの流れを受けて生まれた多様で革新的なビジュアル表現が紹介されており、公共性のある情報を伝えるという視点からも、多くの学びが得られます。

行政デザイン職を目指す方にとって、視覚言語やタイポグラフィ、機能美の意味を実感できる貴重な機会になるはずです。

- 会期:2025年3月8日(土)~5月18日(日)

- 会場:東京都庭園美術館(本館+新館)

- 開館時間:10:00~18:00(入館は閉館の30分前まで)

- 休館日:毎週月曜日(ただし5月5日は開館、5月7日は休館)

- 観覧料:一般1,400円、大学生1,120円、中高生700円、65歳以上700円

- 公式サイト:https://www.teien-art-museum.ne.jp/exhibition/250308-0518_backtomodern/

東京都庭園美術館について

ここでは、今回の展示が開催された東京都庭園美術館についても簡単に触れておきましょう。

アール・デコ様式が生きる空間

東京都庭園美術館は、1933年に旧朝香宮邸として建てられたアール・デコ様式の建築をそのまま活かした美術館です

歴史ある建物と、現代的な新館が共存する空間で、展示作品だけでなく建築そのものも楽しめるのが特徴です。

今回訪れた『戦後西ドイツのグラフィックデザイン モダニズム再発見』展は、この趣ある空間を舞台に開催されており、視覚的な体験としても非常に豊か。

建物の動線や照明、空間の使い方なども、「伝える力」を感じさせる重要な要素として印象に残りました。

日本初公開の「A5コレクション」

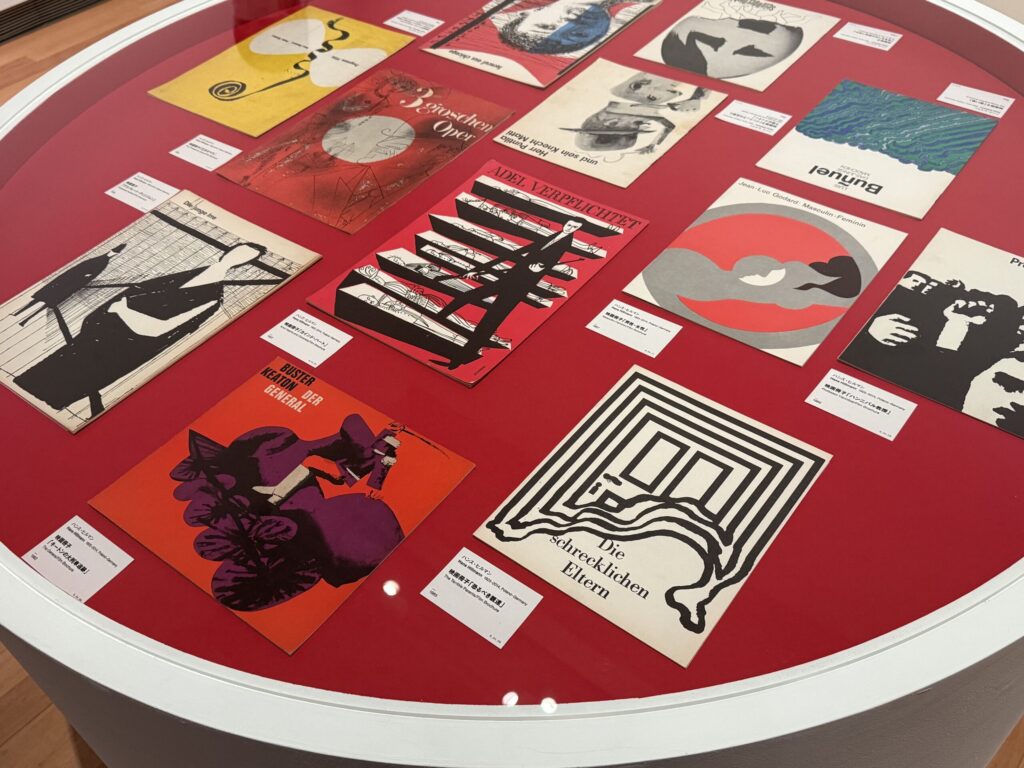

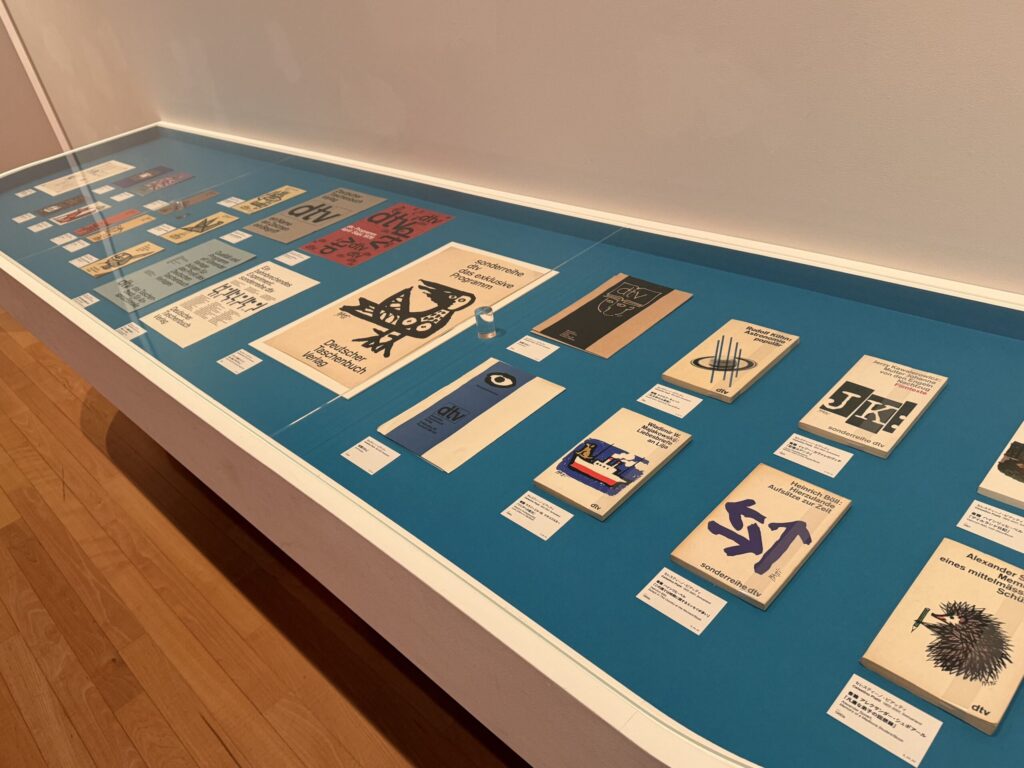

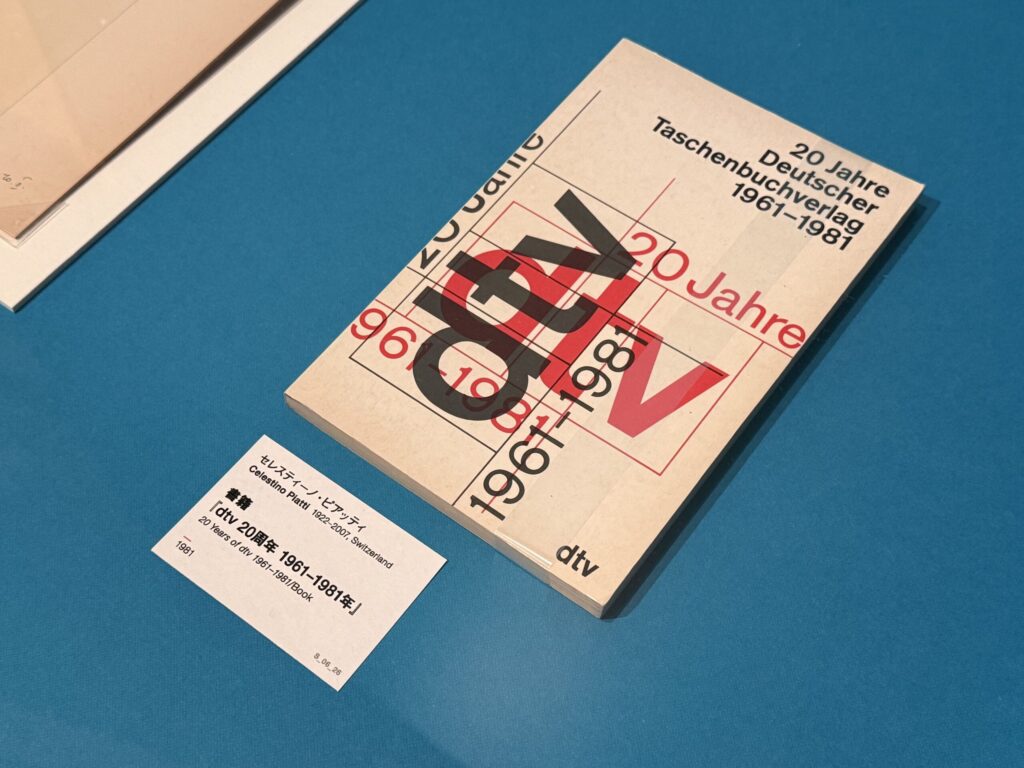

本展では、デュッセルドルフ在住のグラフィックデザイナー、イェンス・ミュラー氏とカタリーナ・ズセック氏が収集した「A5コレクション デュッセルドルフ」から、約130点のポスターと多数の資料類が展示されています。

これらは戦後西ドイツにおけるグラフィックデザインの革新と多様性を映し出す、日本初公開の貴重なコレクションです。

幾何学的抽象やタイポグラフィ、写真やイラストレーションなどの技法を駆使した作品からは、「伝えること」に向き合う誠実な姿勢が読み取れます。

機能と装飾のせめぎあいが生んだ造形美

機能性を重んじながらも、装飾性を完全には排除しない—— それが戦後西ドイツのグラフィックデザインに宿る魅力です。

公共の情報発信を担うデザイン職にとって、こうした「意味のある装飾性」をどう活かすかという問いは、今なお重要なテーマです。

東京都庭園美術館は歴史ある建物と、現代的な新館が共存する空間で、展示作品だけでなく建築そのものも楽しめるのが特徴です。

今回訪れた『戦後西ドイツのグラフィックデザイン モダニズム再発見』展は、この趣ある空間を舞台に開催されており、視覚的な体験としても非常に豊かでした。

建物の動線や照明、空間の使い方なども、「伝える力」を感じさせる重要な要素として印象に残りました。

展示から見えた“伝えるデザイン”のヒント

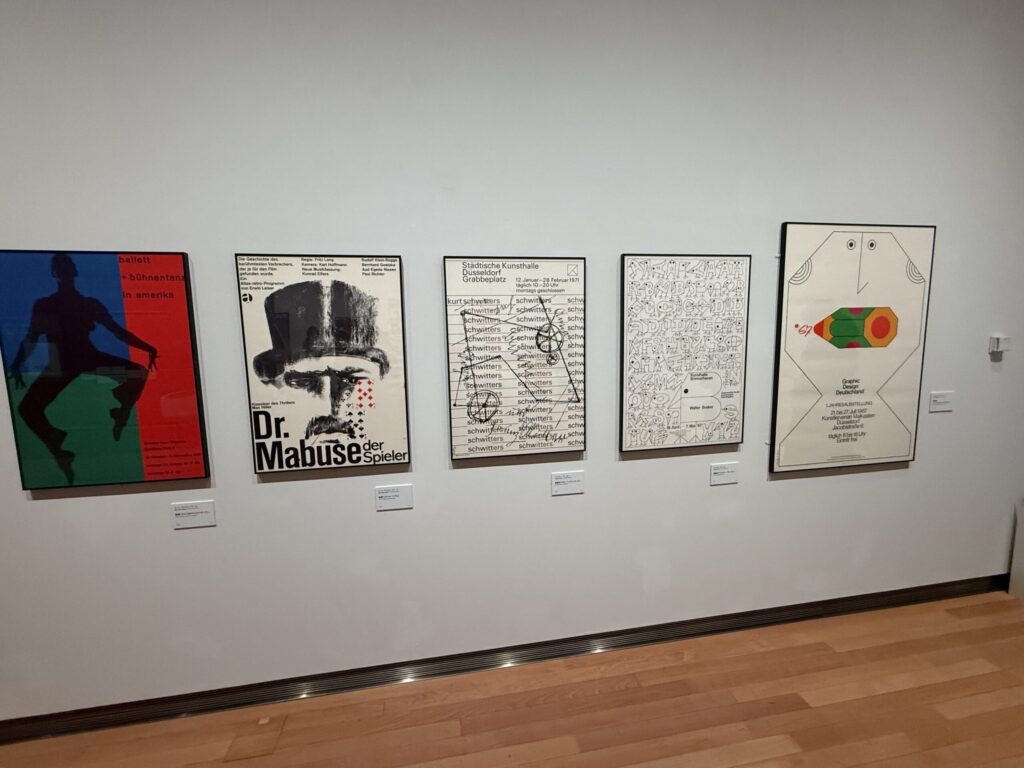

展示室に足を踏み入れると、静かな空気の中に鮮やかな色彩が広がっています。

壁一面に並んだポスターたちは、どれもシンプルでありながら強いメッセージを放っており、「伝えるとは、こういうことか」と思わず息を呑む瞬間が何度もありました。

ポスターの中には、時代背景を反映した社会性のあるテーマや、国民に向けた啓発のメッセージを含んだものも多く、まさに“公共性を帯びたデザイン”。

展示空間の照明や動線もよく設計されており、一枚一枚のポスターと丁寧に向き合う時間が持てます。

デザインの細部をじっくり観察しながら、

と、自然と自分の実務に照らして考えるようになっていました。

さらに、展示の終盤には、来場者向けに短い映像作品も用意されています。

この映像では、展示のテーマや見どころが丁寧に解説されており、展示全体を俯瞰しながら改めて振り返ることができます。

ポスターや資料を見て感じたことを、整理しながら頭に入れ直せる構成になっていて、非常に印象に残りました。

時間に余裕があれば、ぜひこの映像も見てから展示を締めくくってほしいです。

視線を誘導する構成力

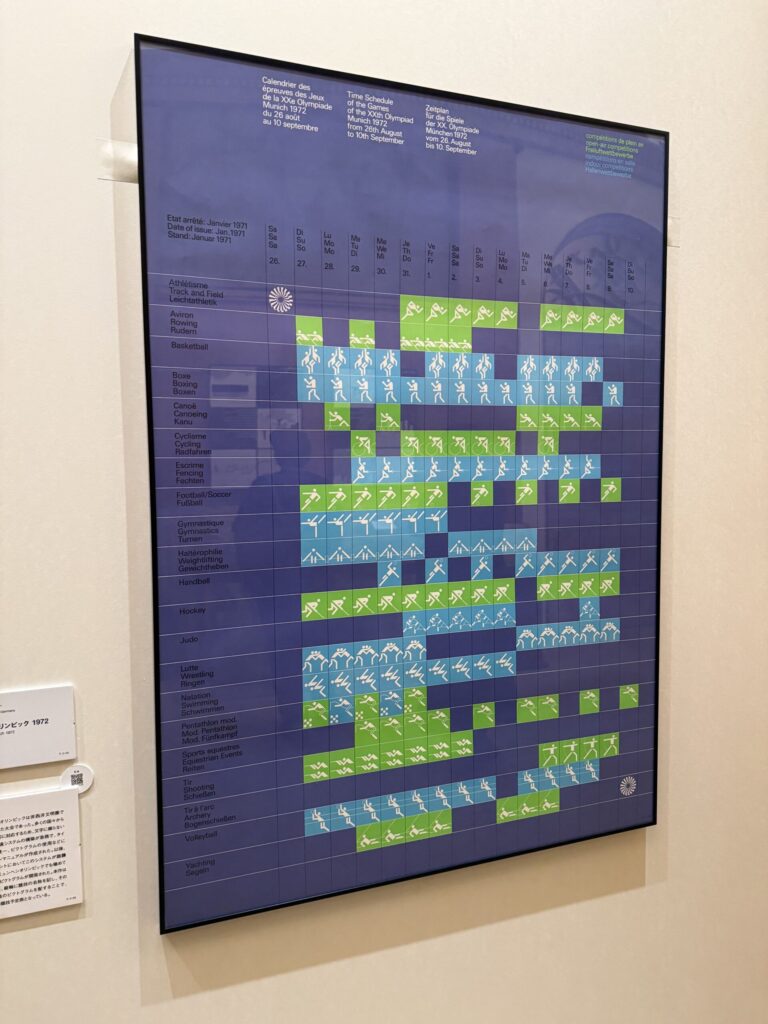

展示ポスターの中には、情報を伝える順序や配置に極めて高い意識があるものが多く見られました。

タイトルの大きさと位置、余白の取り方、色の使い方。

それらが、見る人の注意を自然と誘導するように設計されており、行政ポスターやチラシにも通じる技術が随所にあります。

情報量と余白のバランス

情報を「どこまで載せるか」「どこまで削るか」という点も、公共の情報発信に共通するポイントです。

美術館での展示でも、伝えたいメッセージを端的に伝えながら、あえて余白を生かすことで余韻や興味を引き出している作品が印象的でした。

これは、行政広報誌や防災パンフレットにおいても活かせる視点だと感じました。

色彩設計の配慮

ドイツのポスターには、無彩色や補色の使い方が印象的なものも多く、視認性と統一感を同時に確保していました。

高齢者や子どもなど、多様な人が使う行政デザインにおいても、色覚や見やすさに配慮した設計はますます重要になってくると思います。

図録・グッズでも学びが深まる

展示をより深く楽しむために、ミュージアムショップでは図録や関連グッズも充実していました。

展覧会に直接足を運べない方も、図録を通じてその世界観や学びを体験することができます。

今回私は、印象に残ったデザインのポストカードと、展示作品をモチーフにしたコースターを購入しました。

(図録は今回は購入しませんでしたが、展示作品の高精細な写真や、デザイン背景に関する詳細な解説が掲載されています。復習や資料的な活用にも役立つでしょう。)

また、ポスターやグリーティングカード、ステーショナリーなど、展示の世界観を日常で楽しめるアイテムも多く販売されていました。

特に公務員デザイン職を志す人にとっては、これらを身近に置くことで、日々の“伝える意識”を養う手助けにもなります。

公務員デザイン職に通じる、3つの気づき

この展示から得られた学びは、公務員デザイン職にとって非常に実務的なヒントとなるものでした。 特に以下の3点は、日々の業務にも直結する気づきだと感じました。

- 制約の中で、どう表現を成立させるか?

- 複雑な情報を、どう視覚的に整理するか?

- 住民とどう“気持ちの距離”を縮めるか?

以下、それぞれのポイントについて具体的に掘り下げていきます。

この展示を通して実感したのは、「伝えるとは、整理することである」ということです。

それは単に装飾的に美しいものをつくるのではなく、「何を、誰に、どう届けるか」という根本に立ち返る作業。

まさに公務員デザイン職における基本姿勢と重なります。この展示で得た具体的な気づきを3つに分けてご紹介します。

1. 制約の中で、どう表現を成立させるか?

公共の場では、自由な表現ばかりが許されるわけではありません。

予算、法律、伝達手段、印刷方法など、さまざまな制約の中でどれだけ伝えられるかが求められます。

展示されたポスターの多くも、限られたスペースや色数の中で最大限のメッセージ性を持たせていました。

その工夫の数々は、自治体で働くデザイナーにも応用できるものばかりです。

2. 複雑な情報を、どう視覚的に整理するか?

情報を並べるだけでは、伝わるとは限りません。どの情報を目立たせ、どこに視線を誘導させるか。

展示作品では、タイポグラフィや色、サイズ感を通じて自然に情報を整理するデザインが数多くありました。

それは、行政広報のように複雑な情報を「どうわかりやすく届けるか」という観点でも、非常に参考になります。

3. 住民とどう“気持ちの距離”を縮めるか?

公共のデザインは、アートではなく実用品であるとも言えます。 それでも、見る人の気持ちに寄り添い、共感を呼ぶデザインは存在します。

展示作品の中には、無機質になりがちなポスターの中に、ユーモアや温もりを感じる要素も見られました。

「自分のこととして読める」

「目をとめてもらえる」

その力は、行政デザインの本質にもつながるのではないでしょうか。

「伝えるとは、整理することである」ということです。

それは単に装飾的に美しいものをつくるのではなく、「何を、誰に、どう届けるか」という根本に立ち返る作業。

まさに公務員デザイン職における基本姿勢と重なります。

例えば:

- 予算や法令の制約内でどこまで視認性を高められるか?

- 情報の優先順位をどうつけるか?

- 住民にとって“意味のある表現”とは何か?

そういった問いを、アートという視点から見直せた貴重な機会でした。

おわりに|伝える力は、日常の観察から磨ける

デザインは日々の仕事や制作物の中だけでなく、こうした美術館の展示や空間体験からも学ぶことができます。

今回の訪問で得た視点は、公務員デザイン職を目指す方にとっても、自分の目線を広げるヒントになるのではないかと感じました。

「今、自分が届けたい情報は、相手にどう見えているのか?」

その視点を持つことが、行政の中で働くデザイナーにとって、何より大切なことなのかもしれません。

東京都庭園美術館の静謐な空間と、モダングラフィックの対話が生み出したこの時間。

読者の皆さんにも、ぜひ足を運んで感じてみてほしい展覧会となっています。

コメント