公務員のデザイン職を希望している人で、「意匠審査官」という職種についてはご存知でしょうか?

意匠審査官は特許庁に所属する事務系の国家公務員デザイン職の1つ。

受験資格も緩く、公務員のデザイン職の中では比較的受けやすい試験です。

デザイン、建築、美術等を専攻する学生だけでなく、意匠審査官に関心のある一般大学の学生や既卒者も含め、幅広く人材を募集しています。

さらに、正規公務員のデザイン職ということで福利厚生も充実しており、任期もありません。

美大生やデザインに興味のある一般大学生からの人気も高く、ポートフォリオなどの作品審査が無いのも特徴です。

ただし、その分、筆記試験に大きく比重が置かれているため、しっかりとそちらの対策はしておく必要があります。

今回はそんな特許庁の「意匠審査官」について徹底リサーチ。

少しでも興味を持っている人はぜひこの記事を読んで、就職・転職先の選択肢の1つとして検討してみてください。

【特許庁デザイン職】国家公務員の意匠審査官について

まずは意匠審査官の業務内容について見ていきましょう。ちなみに「意匠」とは英語の「デザイン」のことを指す単語。

国内ではデザインを保護する法律が意匠法、その権利が意匠権と言うことで、法律や行政の世界では「意匠」という言葉を使うことが多いようです。

参考:「意匠」について教えてください。意匠とは何を指す言葉でしょうか? | 日本弁理士会 (jpaa.or.jp)

特許庁では、特許やデザインに関わる職種として主に以下の4つの職種を募集しています。

- 特許審査官

- 意匠審査官

- 商標審査官

- 事務職員

意匠審査官は、意匠学というカテゴリーに属し、この4つの職種のうちの1つということになります。

簡単にこの4つの職種の違いをまとめると以下の通り。

| 特許審査官 | 出願されたアイデアを審査し、特許や実用新案を与える仕事 |

|---|---|

| 意匠審査官 | 特許庁へ出願される様々なデザインの審査を通じて、企業のビジネスやデザイナーの創作を支える仕事 |

| 商標審査官 | 特許庁に提出された商標の出願について、商標権を付与することができるか否かについて審査をおこなう仕事 |

| 事務職員 | 権利の枠にとらわれず、制度の企画・立案、海外政府との交渉・協力、中小・ベンチャー企業等に対する支援など幅広い分野に携わる仕事 |

意匠審査官は特許庁の他の職種に比べて、デザインの分野に深く関わっている職種だということが分かりますね。

審査以外の業務としては、意匠(デザイン)に関する施策の企画立案、制度設計、国際業務、調査研究など、活躍の場面は多岐に渡ります。

また、特許庁からも業務紹介の動画が配信されていますので、こちらもご紹介しておきます。

意匠審査官になった人の志望動機について

ここで意匠審査官の職に就いた人の志望動機についても触れておきましょう。

デザインのことを勉強していたらデザイナーやイラストレーター、美術教師、印刷会社やWeb関連の業界に進む人が多いのでは?と思っている人も沢山いると思います。

意匠審査官になった人は、なぜその道に進まなかったのでしょうか?

公式ホームページのパンフレットの中で、若手職員4人が座談会という形でそのことに触れていましたので参考にしてみてください。

意匠審査官を志望した理由は何ですか?

S.Sさん

S.Sさん学生時代、美術学部に在籍しており、作品を作る学生・作品制作を仕事にした人に囲まれて過ごす中で、創作者を守る仕事に興味を持ったからです。

デザインは消費者の購買行動に大きな影響力を持つ一方、外形状であるため模倣されやすいという側面があります。

そういったデザインの保護体制を確実なものとすることで、創作者の安心を守る一助となると思い、志望しました。

R.Uさん

R.Uさん学生時代は建築を専攻しており、初めはがむしゃらに手を動かしながら形を作っていましたが、授業でデザインの歴史を学ぶ中で、機能的・実用的な形に興味を持つようになりました。

手を動かすのも好きですが、形を生み出す理論的な裏付けも同様に好きで、意匠審査官という仕事は、「意匠」が元々好きな分野だったことに加え、「審査」という理性的な響きに心ひかれ志望しました。

Y.Uさん

Y.Uさん大学では造形表現について研究しており、日常においても、美術かデザイ

ンかに関わらず、造形表現を鑑賞することが好きでした。

美術でもデザインでもない自分の専攻は就職に結びつきづらいのではないかと感じていたのですが、意匠審査官なら自分の得意なこと・好きな

ことを何かしらの形で活かせるのではないかと思って目指し始めました。

D.Kさん

D.Kさん大学時代、特になりたい職種があるわけでもなく漠然と公務員試験の勉強をしていたときに、偶然意匠審査官の仕事を知り、興味を持ちました。

個別業務説明会で審査業務の内容やそのやりがいについて話を伺い、「面白そう!これやりたい!」と直感的に思い、さらに仕事を通じて社会の役に立てることに魅力を感じ、意匠審査官を志望しました。

K.Nさん

K.Nさんものづくりが好きで、インテリアや建築を勉強してきましたが、手を動か

すことを仕事にしたいとはあまり思わず、他にどのようなデザイン関係の仕事があるのか調べていた時にこの仕事を知りました。

学生時代は、デザインを生み出す難しさを日々感じていたので、創作者を支える意匠制度に魅力を感じて意匠審査官に興味を持ちました。

引用:経済産業省・特許庁 意匠審査官採用案内(2024年10月発行)

デザインすること自体が苦手な人や、デザインを生み出す以外の方法でデザインに関わりたい、という志望理由で意匠審査官の職に就いたという人がいるのは興味深いですね。

もし、デザイナーという職種を目指すことに何か違和感を感じているようであれば、上記の志望理由はとても参考になると思います。

ぜひ自分が心の底から納得するキャリアパスを描いてみてください。

意匠審査官の採用試験について

意匠審査官は国家公務員の採用試験ということで、基本的には毎年度、数名の意匠審査官を募集しています。

採用試験は以下のように構成されています。

- 第一次試験:基礎能力試験(多肢選択式)・専門試験(多肢選択式)

- 第二次試験:専門試験(記述式)・政策論文試験

- 第三次試験:グループ討議・個別面接

- 英語試験(加算希望者のみ):第2次試験の際にスコア等の原本及び写し等の書類を提出

なお、2025年度の採用試験の受付期間は以下の通りです。

2025年2月3日(月曜日)~3月3日(月曜日)

電子による申込:3月3日(月曜日)までの受信日のものに限り受付。

郵送による申込:3月3日(月曜日)までの通信日付印のある申込書に限り受付。

※特許庁への直接持参での申込みは受付不可

ちなみに、昨年2024年度の合格者は34名の申込者数のうち最終合格者4名で、採用された3人は全員女性でした。

ちなみに、過去の採用データは以下の通り。

| 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |

| 2 (1) | – | 2 (1) | 3 (2) | 3 (3) |

引用:採用情報 | 経済産業省 特許庁

毎年数名の採用があるものの、過去数年の結果を見てみると倍率は8倍前後で推移。

2025年度の採用試験は、3月3日(月曜日)まで受け付けていますので、これから受験しようと思っている人はなるべく早めに申込みをしておきましょう。

意匠審査官の第一次試験について

意匠審査官の意匠審査官の第一次試験は、基礎能力試験(多肢選択式)と専門試験(多肢選択式)から構成されています。

| 試験 | 試験種目 | 内容・出題分野・出題数 | 解答時間 |

| 第一次試験 | 基礎能力試験(多肢選択式) | ○公務員として必要な基礎的な能力(知能及び知識)についての筆記試験 知能分野24題文章理解⑩+判断・数的推理⑭(資料解釈を含む。) 知識分野6題自然・人文・社会に関する時事、情報⑥ | 2時間20分 |

| 専門試験(多肢選択式) | ○職務の遂行に必要な専門的知識、技術などの能力についての筆記試験 デザイン概論(プロダクトデザイン論、コミュニケーションデザイン論、建築・環境デザイン論)、工芸概論、材料学、色彩学、美学・美術史、図学、立体把握(図面読解)から40題 | 3時間30分 |

第一次試験は基礎能力試験と専門試験を合わせてトータル6時間弱にも及ぶ、長丁場の試験です。

最低合格ラインも設定されているため、どちらかの分野に偏って勉強するのはおすすめできません。

記載されている出題分野を満遍なく勉強するのがセオリーと言えるでしょう。

意匠審査官の第二次試験について

意匠審査官の第二次試験は、専門試験(記述式)と政策論文試験から構成されています。。

また、受験案内には「第2次試験の際、人物試験の参考とするため、「性格検査」を実施します」との記載があります。

| 試験 | 試験種目 | 内容・出題分野・出題数 | 解答時間 |

| 第二次試験 | 専門試験(記述式) | ○ 職務の遂行に必要な専門的知識、技術などの能力 についての筆記試験 デザイン概論(プロダクトデザイン論、コミュニケ ーションデザイン論、建築・環境デザイン論)、工 芸概論、材料学、色彩学、美学・美術史、立体把握 (図面読解)から5題 | 3時間 |

| 政策論文試験 | ○ 政策の企画立案に必要な能力その他総合的な判断力及び思考力についての筆記試験 (資料の中に英文によるものを含む。)1題 | 2時間 |

第二次試験も、第一次試験と同様、長丁場の試験になります。

性格検査の試験も合わせれば、5時間越えの試験となるのは必至。

「性格検査」については、そこまで対策する必要は無いと思いますが、専門試験と政策論文試験はいずれも記述式ですので、しっかりと対策をしておかなければなりません。

意匠審査官の第三次試験について

意匠審査官の第三次試験は、グループ討議や個別面接などの人物試験となります。

| 試験 | 試験種目 | 内容・出題分野・出題数 | 解答時間 |

| 第三次試験 | 人物試験 | ○ 業務への適性についてのグループ討議○ 人柄、対人的能力などについての個別面接 | – |

受験案内には、グループ討議のテーマや個別面接の時間数の記載はありませんでしたが、しっかりと対策をしておけばそこまで身構える必要は無いでしょう。

意匠審査官の英語試験について(加算希望者のみ)

意匠審査官の採用試験については、TOEFLやTOEIC、IELTS などスコアの証明や英検合格を証明する書類を提出する加算がおこなわれます。

| 試験 | 試験種目 | 内容・出題分野・出題数 | 解答時間 |

| 英語試験 | ○ 外部英語試験のスコア等に応じて総得点に点数を加算 | – | |

こちらの仕組みは、 2015年度に実施する国家公務員採用総合職試験から活用されており、特許庁意匠審査職員採用試験においても同制度が利用されています。

活用する英語試験

特許庁の意匠審査官の試験で活用できる英語試験は以下の通り。

(注)試験年度の4月1から遡って5年前の日以後(2025年度試験については、2020年4月1日以後)に受験したものに限ります。

① Educational Testing Service の TOEFL iBT テスト

② Educational Testing Service の TOEIC Listening & Reading Test(公開テストに限る。)

※ 団体特別受験制度(Institutional Program)(通称:IP テスト)は、加算の対象としていません。

③ ブリティッシュ・カウンシル、IDP:IELTS オーストラリア及びケンブリッジ大学英語検定機構の IELTS のアカデミック・モジュール又はジェネラル・トレーニング・モジュール

④ 公益財団法人日本英語検定協会の実用英語技能検定(英検)

いずれも有名な英語試験ばかりなので、一度は受験したことがあるという人も多いのではないでしょうか?

帰国子女でなくても英語が得意なら、ぜひ活用したい制度の1つです。

加算点について

では肝心の加算点についても見ていきましょう。

6点加算:

- TOEFL(iBT) 65 以上 80 未満

- TOEIC Listening & Reading Test 600 以上 730 未満

- IELTS 5.5 以上 6.5 未満

10点加算:

- TOEFL(iBT) 80 以上

- TOEIC Listening & Reading Test 730 以上

- IELTS 6.5 以上

- 英検 1級又は準1級

10点加算についてはハードルが高いかも知れませんが、6点加算なら少し努力すれば手が届く範囲でないでしょうか?

ただ、いずれにしても加算点はそこまで変わらないので、英語が苦手という人は勉強のコストと見合わないかも知れません。

その場合、英語試験に力を入れるのではなく、点数配分の高いであろう第一次試験から第三次試験までの対策に時間を掛ける方が良いでしょう。

【終了】過去に実施された意匠審査官に関わるイベント

ここまで特許庁の意匠審査官の業務や採用試験の概要について見てきました。ですが、普段あまり馴染みのない職種ということもあり、受験をためらっている人もいるでしょう。

ですが、実際に働いている人の話や若手職員からの説明を直接聞ける機会があれば、より具体的に業務内容をイメージできると思います。

そこで、ここからは過去に実施された意匠審査官に関わるイベントについてご紹介。

対面やオンラインなどハイブリッド形式で開催されていたので、アーカイブで業務内容の説明についても視聴可能です。

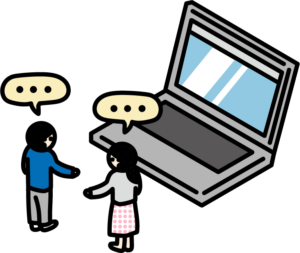

2024年12月には「意匠ウィンタープログラム」、8月にも「意匠サマープログラム」と称して、イベントがおこなわれていました。

参考:イベント情報 | 経済産業省 特許庁 (jpo.go.jp)

参考:インターンシップ情報 特設サイト|国家公務員 CAREER GUIDE (cas.go.jp)

上記イベント以外にも、特許庁では個別業務説明として、意匠審査業務や意匠制度などに関する説明をマンツーマンでおこなう活動もしています。

イベントに参加できなかった人や、直接職員から生の声を聞きたい人にはうってつけ。もちろん、オンラインでも実施しているため、遠方の人でも自宅から参加が可能です。

気になる人はぜひ、公式ホームページからチェックをしてみてください。

意匠審査官は「デザインが苦手だけどデザインに携わりたい人」にこそおすすめ!

意匠審査官のお仕事は特許庁のお仕事の1つということもあり、少しお堅いイメージがあるかも知れません。

ですが、デザインと特許の分野は切っても切れない関係にあります。

意匠審査官がしっかりと意匠審査をしてくれなければ、デザイナーやクリエイターの創作活動にも支障が出てしまいます。

いわば、意匠審査官はデザイナーやクリエイターの縁の下の力持ち的な存在と言えるでしょう。

また、デザインの分野を専門的に勉強していたけれど、デザイナーやクリエイターではない他の道を探していたという人にもおすすめの職種。

デザインや美術は好きだけど、モノづくりやデザインすること自体は苦手…という人にも最適な職業と言えるでしょう。

公務員のデザイン職に就こうとすると、通常は過去の実績や作品、ポートフォリオ審査や実技試験が課されることも多いですが、意匠審査官にはそのような試験がありません。

デザインに興味がある人で、筆記試験に自信がある人はぜひ意匠審査官も併願先として検討してみましょう!

コメント