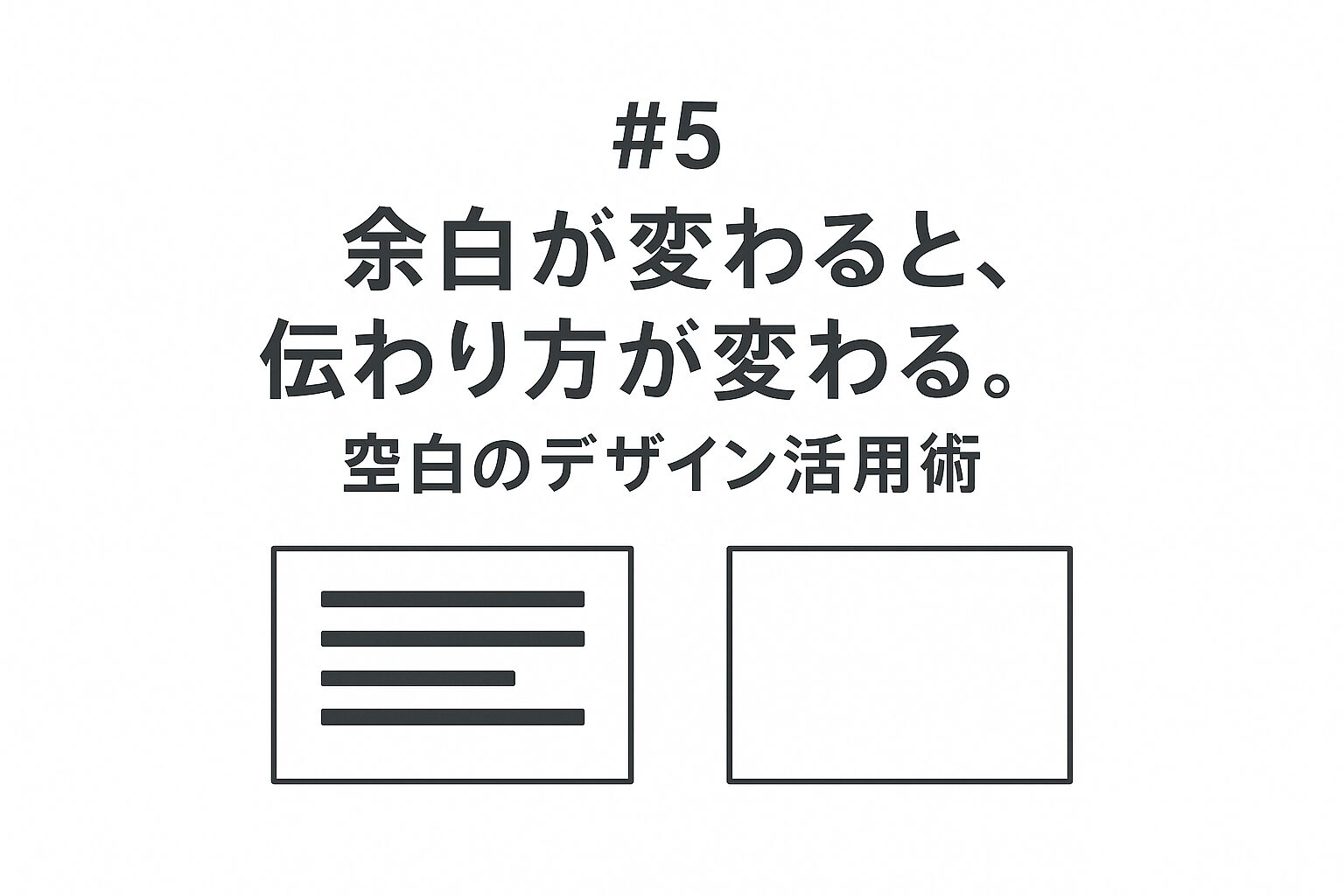

資料づくりやバナー制作で「なぜかうまくまとまらない」と感じたことはありませんか?

それ、もしかすると“余白の使い方”が原因かもしれません。

文字や要素を一生懸命詰め込むほど、逆に伝わりにくくなることもあります。

今回は、元・民間デザイナーの視点から「余白=空白のデザイン的な活用法」について解説します。

公務員志望の方も、事務職で資料づくりをしている方も、明日から使える“伝わる工夫”を学んでみませんか?

そもそも「余白」とは?

デザインにおける「余白」は、単に空いているスペースというだけではありません。

むしろ「何も置かない」ことで“何かを伝える”力を持つ、非常に重要な要素です。

単なる“空いてるスペース”じゃない

まず大前提として、余白は「ムダな空間」ではありません。

デザインの世界では、何も描かれていない空間も視覚的なメッセージを担っています。

本来は「要素を引き立てる」「視線を誘導する」「呼吸感を与える」など、多くの役割を持つもの。

うまく使えば、情報を整え、丁寧さすらも演出してくれます。

なぜ余白が重要なのか

情報がぎゅうぎゅうに詰まった資料は、開いた瞬間に“読む気”が失われます。

それは中身の問題というより、「間(ま)」の設計に問題があるのです。

余白は、情報と情報の“間”をデザインするもの。

空白によって「ここは一息つく場所ですよ」と伝えたり、「ここが大事ですよ」と強調できたりします。

まさに、読み手との“対話”をつくるためのスペースとも言えます。

余白がもたらす3つの効果

余白は、ただ整えるだけでなく、伝える力を何倍にも高めてくれる「デザインの潤滑油」です。

うまく使うことで、資料もスライドも、見違えるほど印象的になります。

- 情報の優先順位を整理できる

- 視認性・可読性が高まる

- 受け手に「丁寧さ」が伝わる

1. 情報の優先順位を整理できる

余白は、視覚的な「強弱」を作るツールです。

たとえば、ひとつの要素だけ余白を多く取ると、それだけで“目立つ場所”になります。

「均等配置」にこだわると、かえって全てが同じように見えてしまい、伝えたいポイントが埋もれます。

むしろ、「ここは間を空ける」「ここは詰める」といった差の演出こそが、優先順位の可視化につながります。

強弱のコントラストがあることで、視線の流れも自然に生まれるため、読まれる順番もコントロールしやすくなります。

2. 視認性・可読性が高まる

余白が足りないと、どうしても「詰め込み感」が出て、目が疲れます。

行間が狭い資料、左右のマージンがほとんどないバナー、ギリギリまで文字を並べたポスター…。

それらは、情報以前に「見ること自体がしんどい」のです。

余白は、“読む”という行動に余裕を与え、視線の通り道を整える要素でもあります。

視認性と可読性は、情報を“伝える”うえで基本中の基本です。

余白があるだけで、読むことへのストレスが減り、内容がスムーズに届くようになります。

3. 受け手に「丁寧さ」が伝わる

整えられた余白があるだけで、その資料全体が「きちんとしている」「考えられている」と感じられます。

逆に、バランスの悪い余白や詰めすぎたレイアウトは、どれだけ内容が良くても「雑に見える」リスクがあります。

余白を丁寧に設計することは、見る人に対する“心遣い”でもあるのです。

特に、行政や公的機関の広報物では、この「丁寧さ」が信頼性に直結するケースも少なくありません。

実践!余白を活かす3つのテクニック

ここからは、実際に資料や画像作成で活かせるテクニックをご紹介します。初心者でも意識するだけで成果が出るポイントばかりです。

1. 行間と段落の余白にこだわる

WordやPowerPointでも「段落前後の余白設定」は重要です。文章がぎゅうぎゅう詰めだと、読み手は圧迫感を受けてしまいます。

- 行間は、フォントサイズの1.3〜1.5倍程度が読みやすい

- 段落の前後に“少しの余白”を入れるだけで、ぐっと整理されて見える

細かいところですが、こうした調整が読みやすさを大きく左右します。また、プレゼン資料では、読み上げやすさにも直結します。

2. 四隅を“空ける勇気”を持つ

用紙やスライドの「四隅」には、情報を詰め込まないのが基本です。

なぜなら、余白で囲まれた情報ほど「目立つ」から。

デザイン初心者ほど、スライドやチラシの隅まで何かを置きたくなります。

ですが、一番伝えたいことこそ、周囲に余白を持たせるべきです。

「中央に主張、周囲に余裕」こそ、伝わるデザインの王道。自分の“引き算”に自信を持ちましょう。

3. あえて「余白だけ」で伝える

上級テクニックですが、“空白”そのものをメッセージにする方法もあります。

たとえば、あえて要素を置かず、「あれ? 何もない…」と思わせる間に意味を持たせる演出。

映画のワンシーンで静けさが感情を揺さぶるように、余白も“語る”のです。

無音の余白があるからこそ、次の一言に意味が生まれる。

そんな“間”を活かす表現は、伝える力を一段引き上げてくれます。

余白を意識した資料は「相手への思いやり」

資料やチラシをつくるとき、「とにかく情報を詰めなきゃ」と焦る気持ちになることもあります。

でも、伝わらなければ、情報量は意味を持ちません。

デザインは、自己表現ではなく「相手のための工夫」。

伝わる資料とは、相手にとって“受け取りやすいか”どうかに尽きます。

余白はその最たるものです。

「もっと詰めて情報を入れなきゃ」と思うときこそ、「読まれること」を優先して、“間”を整えることが大切です。

このブログをもっと活用したい方へ

このブログでは、デザインを本業にしない人にも役立つ“伝え方のコツ”を発信しています。

独学で気付かなかった視点、デザインスクールでは学べない考え方をぜひ吸収していってください。

継続して読み続けていけば、今よりも必ずデザインの基礎力をアップさせることができるでしょう。

そのうえで、さらにスキルを深めたいという人には「デイトラ」や「デジハリ」などの、オンラインデザインスクールがオススメです。

簡単にそれぞれのスクールの特徴を記載しておきますので、興味がある方は参考にしてみて下さい。

ブログでしっかりとインプットをおこない、スクールではアウトプットをおこなうことで、デザインの力を総合的に伸ばすことができます。

デイトラ

短期間でUI/UXやWebデザインが学べる。実践的な課題も充実しており、実務に直結するスキルを効率よく習得できます。

✅【デイトラ公式サイトはこちら】→業界最安級、実績・口コミ多数!仕事に繋がるWebスキルを身につけるなら『デイトラ』

デジハリ

デザインとビジネスの両面から学べる。UI/UXやWebデザインに加え、ポートフォリオ支援もあり、転職や副業にも活かしやすい内容です。

✅【デジハリ公式サイトはこちら】→デジハリ・オンラインスクール|Web、CG、映像、プログラミングの通信講座の申込

余白を「味方」にすれば、伝え方が変わる

最後にもう一度、声を大にして言いたいのは、「余白を整えるだけで、あなたの伝え方はぐっと洗練される」ということ。

デザインは“装飾”ではなく、“配慮”です。

言葉を磨くのと同じように、空白にも意味を持たせてみてください。

あなたの作る一枚が、もっと伝わるものになりますように。

コメント