「この資料、結局何が言いたかったの?」「一生懸命作ったはずなのに、手応えがない…」

そんなふうに、PowerPointで作った資料が“伝わらない”ことにモヤモヤした経験はありませんか?

私は今、事務職として働いていますが、以前は民間でグラフィックデザインの仕事をしていました。

だからこそ、「見やすく整える」ことには自信がありましたし、見た目の美しさには人一倍気を配っていたと思います。

ですが、いざ業務資料や行政系のスライドをつくるようになって気づいたのは、見た目が整っていても、「何を伝えたいか」が明確でなければ意味がないということでした。

整えたはずなのに伝わらない、まとめたはずなのに響かない。その原因は“情報の詰め込み”や“視点のぼやけ”にありました。

今回は、そんな気づきをもとに、私が今も資料づくりで徹底して意識している“たった1つの原則”を、図解とともに紹介します。

実はこの原則、デザインの本質とも深くつながっています。事務職・公務員でも使える、シンプルだけど一生使える考え方です。

「伝わらない資料」の特徴とは?

まずは、「伝わらない資料」の特徴について簡単に見ていきましょう。

- スライドに情報や文字がぎっしり詰め込まれている

- 見出しが「概要」「背景」など抽象的で具体性がない

- 1枚のスライドに、説明・要点・根拠などを全部並べている

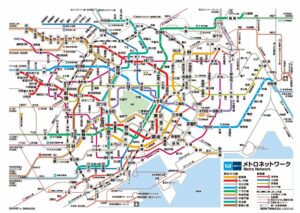

- 図やグラフもあるけど、どこに注目すればいいのかわからない

特に会社のデータや、行政情報については細かい情報も多く、どれを取捨選択すればよいか迷うこともしばしば。

そのため、そのままそれを横流しするだけでは中々情報がスムーズに伝わりません。

こうした資料は一見「情報量が多くて親切」に見えますが、実は「見る人の負担を増やしている」場合がほとんどです。

なぜ情報を詰め込んでしまうのか?

この章では、次の3つの視点から「詰め込みの理由と対処法」を整理します。

- 「親切にしたい」が詰め込みの原因に

- 詰め込みが伝達を妨げる理由

- 情報を削ると伝わりやすくなる

「親切にしたい」が詰め込みの原因に

丁寧に説明しようとするほど、つい情報を増やしてしまう。これは多くの人にとって“あるある”な現象です。

「これも入れたほうがいいかな」「万が一、相手が知らなかったら困るし…」そんな気遣いが重なって、1枚のスライドに情報が雪だるま式に増えていきます。

ただ、この“親切心”が逆に伝わりにくさを生んでしまうことがあります。情報を足せば足すほど、「何を言いたいのか」が曖昧になっていくのです。

丁寧に説明しようとすればするほど、情報が増えます。そして、「親切に伝えたい」という気持ちが結果として詰め込みを生んでしまいます。

詰め込みが伝達を妨げる理由

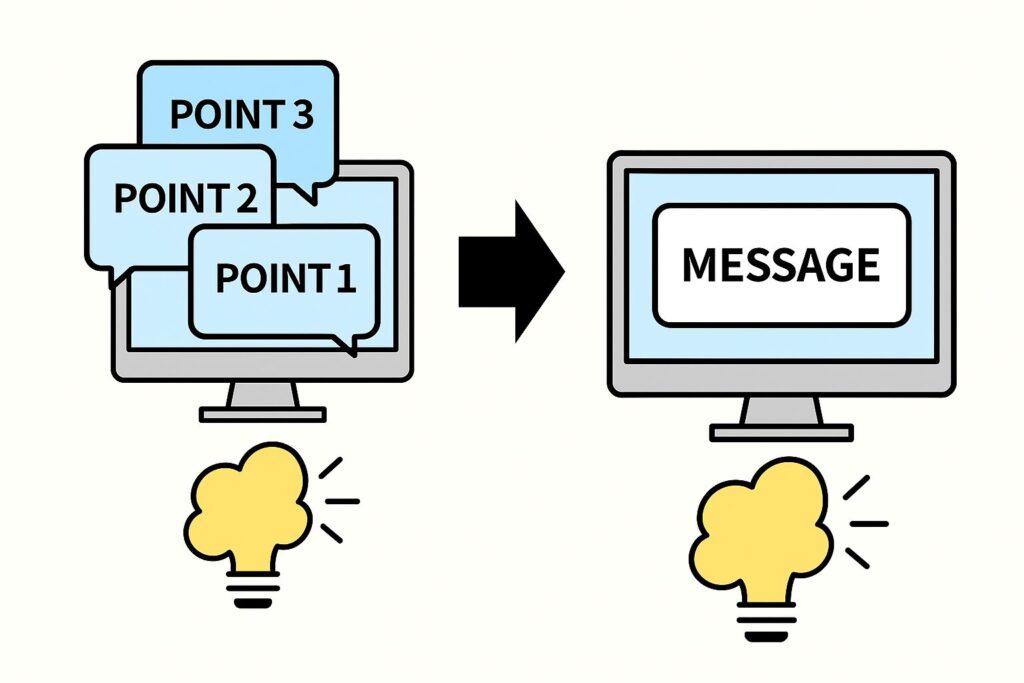

スライド上に情報が多すぎると、見る側はどこから目を通していいのか迷ってしまいます。

文字の塊、グラフの多重表示、複数のメッセージが混在していると、視線があちこちに飛び、結局どれも頭に入ってこないという事態に。

さらに、情報の優先順位が見えないと、見る人の理解も浅くなります。「伝わったつもり」になっても、相手には何も残っていないということも珍しくありません。

情報が多いと、読み手の視線が分散し、結局どこが重要なのかが見えなくなります。

混乱を招くだけで、印象にも残りません。

情報を削ると伝わりやすくなる

「伝わる資料」とは、情報をたくさん載せたものではなく、「伝えたいことが一目でわかる」資料です。

情報を削ることは、実は“あきらめる”行為ではなく、“集中させる”行為。

たとえば、1枚のスライドに1つのメッセージだけを載せてみてください。それだけで、伝わり方が驚くほど変わります。

要点に集中でき、説明も自然と簡潔になり、聞き手も理解しやすくなるのです。

伝えたいことを1つに絞ることで、スライドの構成がシンプルになり、話の流れもクリアになります。

デザイン思考から学ぶ「引き算」の効果

この章では、以下の切り口から“引き算の思考”を資料作成に活かす方法を解説します:

- デザインにおける余白と主役

- スライド設計も同じ

- 引き算がもたらす安心感

デザインにおける余白と主役

デザインの世界では「余白は美」と言われます。主役を引き立てるためには、まわりに“何も置かない”選択が必要になるのです。

視覚的な整理とは、要素を増やすことではなく、絞り込むこと。

余白があることで、伝えたい情報の存在感が強調され、見る側にとって「読み解く」負担が減るのです。

デザインが優れているほど、見る側は自然と内容を理解できます。

デザインの世界では「余白は美」と言われます。主役を引き立てるために、あえて“削る”のが基本です。

スライド設計も同じ

スライド設計もまったく同じです。「何を伝えたいか」を最初に決め、その一点に視線が自然と集まるように構成を工夫します。

色やフォントサイズ、配置のリズム、要素の数など、あらゆる要素は“絞り込む”前提で設計するのがポイントです。

「何を加えるか」より、「何を削るか」に意識を向けることで、スライドの説得力は格段に上がります。

何を一番伝えたいのかを決め、その一点に視線が集まるように構成します。色やレイアウトの設計も引き算で整えるべきです。

引き算がもたらす安心感

見る人にとって、情報が整理されていることは安心材料になります。

ごちゃごちゃしたスライドは「ちゃんと読まなきゃ」と構えてしまいますが、シンプルで明確なレイアウトは「読みやすい」「理解しやすい」という心理的ハードルを下げてくれます。

見やすく整理されたスライドは、自然と内容に集中させてくれる存在。情報の“削ぎ落とし”は、聞き手の理解を助ける最大の思いやりでもあるのです。

スライドが整理されていれば、見る人も構えることなく、すっと内容に集中できます。視線誘導と安心感を同時に生む効果があります。

伝えるためのたった1つの原則とは?

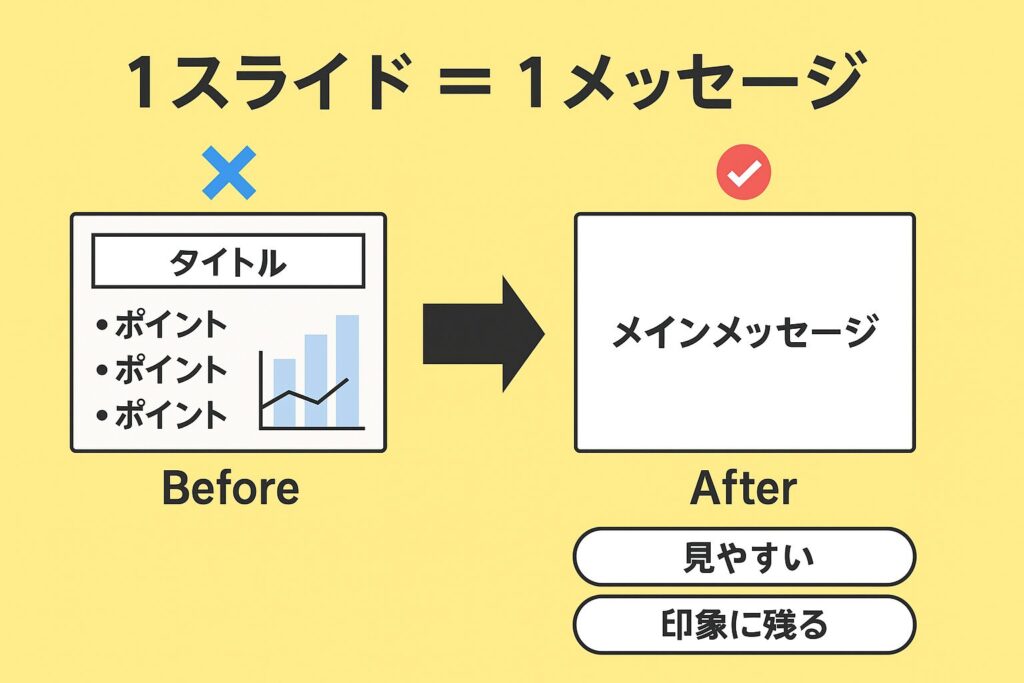

この章では「1スライド=1メッセージ」という原則の効果と実践ポイントを整理します:

- なぜ“1メッセージ”なのか?

- 実践のポイント

なぜ“1メッセージ”なのか?

1枚の中に複数のメッセージがあると、受け手の理解は分散してしまい、結果的にどれも印象に残りません。

「何が大事なのか」が曖昧になると、聞き手はスライドの内容を自分で取捨選択する必要が出てきます。

それはつまり、伝えたい側が主導権を手放している状態です。

1つに絞ることで、伝えるべきメッセージを明確にし、受け手の理解も深まるのです。

1枚の中に複数のメッセージがあると、相手の理解は分散し、印象もぼやけます。1つに絞ることで伝えたいことがストレートに届きます。

実践のポイント

実践するにあたって、以下の3つのポイントは必ず意識するようにしましょう。

- 「このスライドは何を伝えるのか?」を明確にする

- まずはスライドの目的を1つだけに絞ります。複数の内容を扱いたくなったら、スライドを分けて構成しましょう。

- 補足は口頭や別スライドに分ける

- 詳しい背景や補足は別に用意して、必要に応じて口頭で伝えることで、スライドはスッキリと見やすく保たれます。

- 1枚に複数のグラフや根拠を詰め込まない

- 「見せたいもの」をひとつに絞ることで、デザインも話の流れも整理されます。- 「このスライドは何を伝えるのか?」を明確にする。

メッセージを絞ると変わること

この章では、メッセージを絞ったことによって得られる3つの変化を紹介します:

- スライドの主張が明確になる

- プレゼンがスムーズになる

- 見た目が整いやすくなる

スライドの主張が明確になる

見出しを見るだけで「このページはこういう話だな」と伝わる構造ができあがります。つまり、スライド単体でも意図が読み取れるということ。

見出しがただの「タイトル」ではなく、「この1枚で言いたいこと」を簡潔に言い切る文章になっているかをチェックしましょう。

見出しを見るだけで「このページはこういう話だな」と伝わる構造ができあがります。

プレゼンがスムーズになる

話の流れとスライドの流れが一致するため、説明がしやすく、聞き手にもストレスがありません。説明しながら「えーっと、この次に何だっけ…」と戸惑うことも減ります。

スライドがシンプルであるほど、話す側の頭の中も整理され、自然にプレゼンのリズムが生まれます。

話の流れとスライドの流れが一致するため、説明がしやすく、聞き手にもストレスがありません。

見た目が整いやすくなる

情報が少なければ、レイアウトもシンプルにでき、視線誘導もしやすくなります。

余白があることで、要点が引き立ち、見る側にとっても理解しやすい構造になります。

その結果、「きれいに見える」「プロっぽい」と言われる資料になるでしょう。

情報が少なければ、レイアウトもシンプルにでき、視線誘導もしやすくなります。

「全部入れたい」場合はどうする?

この章では、情報を削ることに抵抗がある人へ向けて、次の観点から解説します:

- よくある不安

- 解決策:情報の分離と構造化

よくある不安

「あとで誤解されたくない」「抜け漏れがあったら不安」などの気持ちはとてもよくわかります。

実際、私自身も「説明不足で責任を問われたらどうしよう」と不安になることがありました。

特に業務報告や上司への説明資料では、つい“すべてを1枚に入れたくなる”衝動に駆られるものです。

しかし、それがかえって「何も伝わらない資料」になってしまうという矛盾にも直面しました。

だからこそ、次に紹介する分け方がとても有効なのです。

解決策:情報の分離と構造化

すべての情報を1枚で説明しようとせず、スライドに役割を持たせて分けることがポイントです。

以下のように構造化するだけで、伝わりやすさが格段にアップします:

- 要点スライド

この1枚で何を一番伝えたいのか?メインのメッセージを端的に表現。 - 詳細スライド

背景、数値、根拠、補足説明など、深掘りしたい内容を分けて丁寧に展開。 - 補足資料(Appendix)

説明の流れには含めないが、あとで読んでもらいたい情報やQ&Aなど。

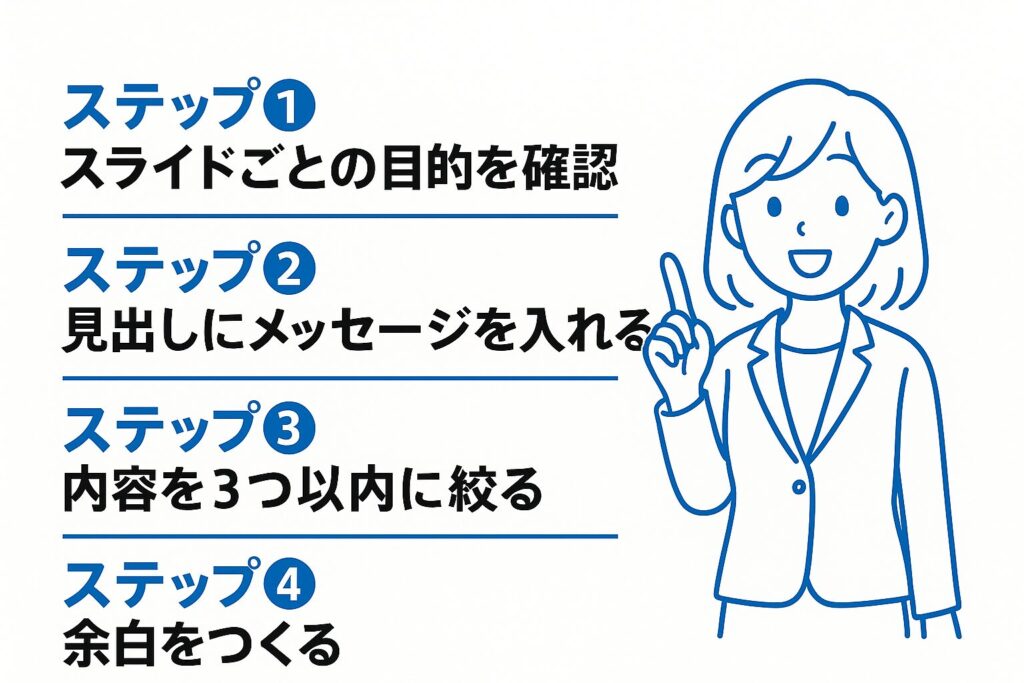

すぐにできる!4ステップ実践法

この章では、すぐに試せる実践方法を4ステップに分けて紹介します:

- ステップ①:スライドごとの目的を確認

- ステップ②:見出しにメッセージを入れる

- ステップ③:内容を3つ以内に絞る

- ステップ④:余白をつくる

ステップ①:スライドごとの目的を確認

その1枚は何を伝えるためのものか?1文で言い切れるようにします。

ステップ②:見出しにメッセージを入れる

「○○の効果」「なぜ○○が必要か」など、見出しで主張を伝えます。

ステップ③:内容を3つ以内に絞る

人の短期記憶に残るのは3要素が限度。詰め込みすぎは逆効果です。

ステップ④:余白をつくる

レイアウトに余白を持たせることで、視線誘導と理解がスムーズになります。

まずは、重要でない情報を“削ってみる”ことから始めてみよう

PowerPoint資料も、デザインも、「伝える力」は“情報を足すこと”ではなく“情報を選ぶこと”で生まれます。

1スライドに情報をたくさん詰め込むのは、一見すると親切で丁寧なように思えます。しかし、実際には受け手にとって情報の整理が難しく、伝えたい本質がぼやけてしまうことがほとんどです。

逆に、伝えたいことを1つに絞り込むと、スライド構成も話の展開もスムーズになり、聞き手にとっても「わかりやすい」「頭に残る」ものに変わります。

これは、資料作成のテクニックというよりも、“伝えることに対する姿勢”に近いのかもしれません。

あなたが次に資料を作るとき、まず「この1枚で何を伝えたいのか?」をはっきりさせてみてください。

もし迷ったときは、「引き算」から始めてみましょう。

その小さな工夫が、あなたの資料を“伝わる資料”へと変えていきます。PowerPoint資料も、デザインも、「伝える力」は“情報を足すこと”ではなく“情報を選ぶこと”で生まれます。

あなたが次に資料を作るとき、まず「この1枚で何を伝えたいのか?」をはっきりさせてみてください。

その一歩が、あなたの資料を“伝わる資料”へと変えていきます。

コメント